こんにちは OYUKIHANです。

書く書くと言いながら延び延びになっていた『漫画 ストーリーの作り方」の「構成編」です。

こちらをお読みになる前に「アイディア編」「作り方の前に押さえておくべきこと」の記事を先に読まれてからの方がより理解が深まると思いますのでお薦めします。

ちなみにここで書く「ストーリーの作り方」はあくまで「投稿作」などの「読み切り漫画」の話です。壮大な長編漫画の作り方なんて知らないし知ってたら自分で描いてます(笑)。

そしてあくまで僕の経験や編集さんとの会話の中で学んだ手法についてのお話ですのであしからず。

それでも、これから読み切り描いてコミケに出したり雑誌に投稿しようとしてる人、そもそも読み切りの作り方自体わからない初心者の方などに有意義な話になると思いますのでよければ参考にしてください。

スポンサーリンク

漫画を描くことは「自分の部屋」にお客さんを招待するのと同じ!

漫画の作り方と言っても、要するに話が面白きゃいいんだろ?

まあその通り。ただ、話が面白いことはもちろんですが「いかに面白く見せるか」には演出の仕方や魅せ方など様々な工夫が必要になってきます。

特に「無名の新人」の作品なんて、読者は基本的に興味がありません。雑誌に載っていても他に読むものがなくなって仕方なく読むという場合がほとんどです。

そこで編集サイドとしてはその新人の作品を読んでもらうための工夫として「○○先生推薦!」とか「ついに出た大賞受賞作!読まなきゃ損!」などの「煽り文句」をつけたりするという話をしました。

ただしそれで仮に読んでもらえたとしてもマンガ自体が面白くなければ逆効果になってしまうこともあります(笑)。

そんなことにならないためにも、話の面白さ+「より面白く見える工夫」をすることで「おっ、何かこの新人いいな」と、読者に思ってもらえる方法を学んでおくことが大事です。

いわば「自分の部屋をより綺麗に見せる方法」です。

漫画を読んでもらうという行為は、いわば「自分の世界」「自分の部屋」に他人を招待するようなものです。そこでお客さんに精いっぱいの「おもてなし」をして、「またここに来たいな」と思わせなければいけません。

部屋が散らかってたり、サービスが悪かったりすれば「二度と来たくない」と思われて終わりです。

ゴテゴテに飾り付ける必要はないですが、シンプルだけどセンスのいい部屋とか小物がオシャレな部屋とかありますよね。そういう部屋は「見える場所」にこだわってたり全体的な色合いに気を配ってたりして部屋主なりの工夫があったりするものです。

漫画も同じ。キャラの配置や魅せ方など一工夫加えることでグンと面白さが増したりするものです。

「起承転結」はあくまで基本!とらわれ過ぎはよくない

読み切り漫画を描くとき、必ず頭に入れておかなければならないこととして

「物語は「起承転結」で作られる」という「セオリー」があります。

マンガを作る際の「基本」として、いろんな教則本やサイトにも書かれていることだと思います。

起・・・物語の準備段階。設定や必要な情報などを説明する章。

承・・・物語の始まり。「起」で説明した設定でストーリーが動き始める。

転・・・物語の「見せ場」に当たる部分。

結・・・「転」によってもたらされた結末。

あるいは5W1Hを提唱する方もいます。

5W1Hとはビジネス用語で プレゼンや報告書を作成する際にWhen(いつ)Where(どこで)Who(だれが)What(なにを)Why(なぜ)How(どのように)を明確に書くことで相手に情報を正確に伝えることができると言われています。

これも物語に転じて利用され「ストーリーのわかりやすさ」の基本として紹介されたりします。

しかし!私はここであえてその「セオリー」を無視します。

なぜなら、この「起承転結」も5W1Hも、物語を「わかりやする伝える」方法であり

物語を「面白く」する方法ではないからです。

もちろんいつどこでだれが何をどうしたという、伝えるべき最低限の情報は伝えなければなりませんが、問題はその「伝え方」と「順序」です。

次の項では、ページ数別の情報の伝え方や順序、ストーリー構成の基本などについて語ります。

ページ別ストーリー構成の考え方

~24pほどの短編(ギャグは除く)

16p~24pくらいの短編では、心がけるべき3か条というものがあります。

短い物語はもうストーリー以前に「勢い」と「絵柄」の勝負です。

新人の作品で何とか平等に見てもらえるのは最初の2,3pです。そこで興味を引かれなければもう読んでもらえないでしょう。

「おっ、何かこの話面白そうだな」とか「この絵凄いな」とかなんでもいいので、興味なさそうに読んでる読者の首をわしづかみにするつもりで(笑)最初の2,3ページには特別力を入れましょう。

ストーリー的にはにはあえて「転」から入るのもアリです。

これくらい短いページ数の短編に、雰囲気だけのタイトルページを描くのはもったいない。できるだけ作品の内容がわかるようなページにした方がいいです。

(主人公、ヒロイン、敵がいるなら敵、作品の舞台、コメディなのかシリアスなのか、全体の雰囲気)など。

起承転結で言えば起も承もいらない、いきなり「転」から始まって一気に「結」に向かうくらいでもいい。

ページが短いので、重要なシーンでもあまりページを使うわけにはいきません。

「見せゴマ」の1ページに全力を傾けるくらいの方がいいでしょう。

彼女に告白するならそのセリフ一発に全精力を傾ける。そのコマ見ただけですべてがわかるようなワンシーンを作るのです。

以上が、~24pほどの短編読み切りを描く際に抑えておくべき3か条です。

スポンサーリンク

~30pほどの中編

30p前後の話になると少しは「物語」もかけるくらいのボリュームがあります。

しかしそれでもそこまで複雑なものは作れません。詰め込み過ぎは禁物。

特に最初のページで長々と設定などを説明するのは極力避けましょう。あくまで最低限にとどめ、以前書いた「キャラにしゃべらせることによってわからせる」手法で、自然に説明ができるのが理想です。

ただセリフもなるべく少ない方がいいので、雰囲気のあるシーンなど、セリフではなく「言わなくても読者にわからせる」絵を描くことを心がけましょう。

たとえば

このシーンは「友達が何か言いたそうにして去っていく」を表現するシーンですが、わざわざセリフとして喋ってしまっています。あと1コマ目のフキダシもキャラのセリフと逆になっているため非常に読みにくいです。

下の絵だと、読者の読む方向とフキダシもあっているし、わざわざしゃべらなくても読者に「この友達が何か言いたそうにしている」のは伝わります。これが「演出」というヤツですね。

このようにできるだけ「説明的な部分を省く工夫」をして、読みにくさを排除する方法を学びましょう。

ページ配分としては、起承転結の「起」の部分を排除または極力短くし「承転結」の三つの部分で構成された作品にすることをお薦めします。

承(1ページから10ページ前後)、転(10ページ前後から25ページ前後)、結(ラストまで)という感じでしょうか。30ページと言ってもゆっくりやってたらあっという間にページを使ってしまいます。最初から話の核になる事件などは匂わせるくらいの導入でもいいでしょう。

内容は最初の24pくらいの短編に少し肉がついた程度くらいで充分です。

ここが重要なところですが、物語は少ないエピソードを膨らませて作る方が自然です。あまり壮大なストーリーを考えすぎるとページ数の関係から省かないといけないところが出たり、コマが異常に小さくなったりして見にくいものになります。

以前も書きましたが投稿作はあくまで「名刺代わり」。最初から「壮大なストーリー」を描く必要はないと個人的には思っています。それは担当さんがついてからの打ち合わせで見せていけばいいのです。

投稿作などを見る時編集さんは、内容ももちろんですがそれ以上に「粗削りでも何か一つでも光るものを見つければいい」と思っています。

「発想の奇抜さ」でも「見せゴマのかっこよさ」でも「女の子の可愛さ」でもなんでもいい、とにかくここを見てほしいという自分の『売り』のようなものを見つけ、それをアピールすることに全力を傾けるべきです。

投稿作に「非の打ちどころのない完成品」など求めていない。これはおそらくほとんどの編集さん共通の意見だと思います。

また仮にあなたが「あくまで趣味で漫画を描いてるだけ」の人であっても同じです。

壮大な話を30ページ程度で描くにはそもそも無理があるのです。それがしたいならもっとページを多く使った余裕のある作品作りをした方がいいでしょう。

50p前後の長編読み切り

ただ、そうは言っても長い話にする場合にはまた長い話なりに考えなければならないことがあります。

50pくらいの長い話を描くときに気をつけなければならないのは「間延び」です。

せっかく自分では快心の大作を描いたつもりでも「話が間延びして、読者が途中で飽きてしまい最後まで読んでくれない」作品も実際にあります。

これでは何のために描いたのかわかりません。あくまで漫画は「読者」に向けて描くもので自分の自己満足のために描くのではありませんからね。

そのためには「話の面白さ」の他に読者を「飽きさせない工夫」が必要になってきます。

飽きさせない工夫① ハリウッド的手法の活用

ハリウッド映画の作られ方として有名なのが「スリーアクション」という技法。

「起承転結」と似たようなものですが「準備」「対立」「解決」の三つでストーリーを構成するやり方だと言われています。そのため約30分毎に何か事件や核になるエピソードを起こさせ、観客を飽きさせないような話作りをしています。

まあこれがやりすぎると「どの映画も似たような話でつまらない」という評価もあったりするのですが、それでもやはり新人漫画家が読者に最後まで作品を読んでもらうためには必要なやり方だと思います。

ページ数がはっきり決まっているわけではありませんが、大体10pくらいごとに何か事件やイベントを起こし、読者の興味が離れていかないようにすることです(気になる謎、あとへ続く伏線など)。

それとこれも編集さんが言っていたことですが「同じシーンを続けるのは4ページが限度」だと言います。同じキャラ同士が会話してるシーンなどがあまり長々と続くと見飽きた印象をもたれてしまう。その限界が4ページという事です。つまり2回ページをめくって同じシーンが限度です。

それ以上続けるなら何かインパクトのある展開にしないと飽きてしまうとのこと。

これも覚えておいて損はない考え方ですね。

飽きさせない工夫②「引きページ」の活用

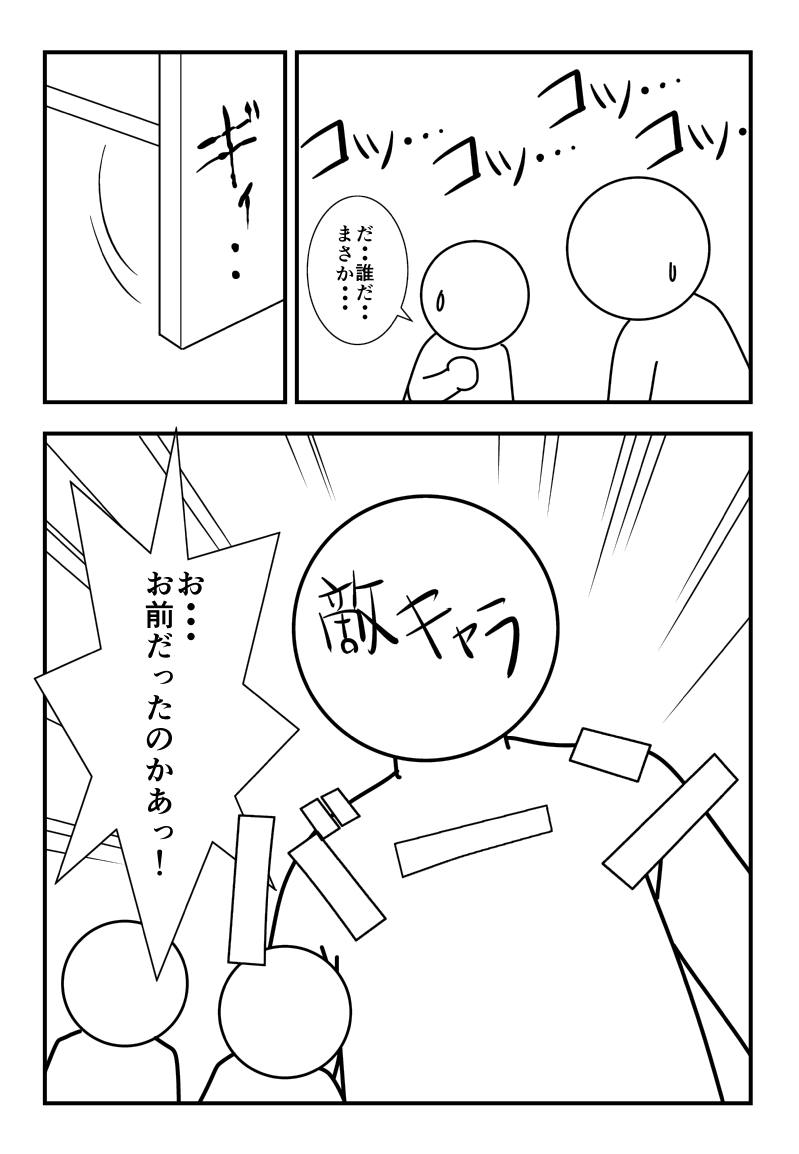

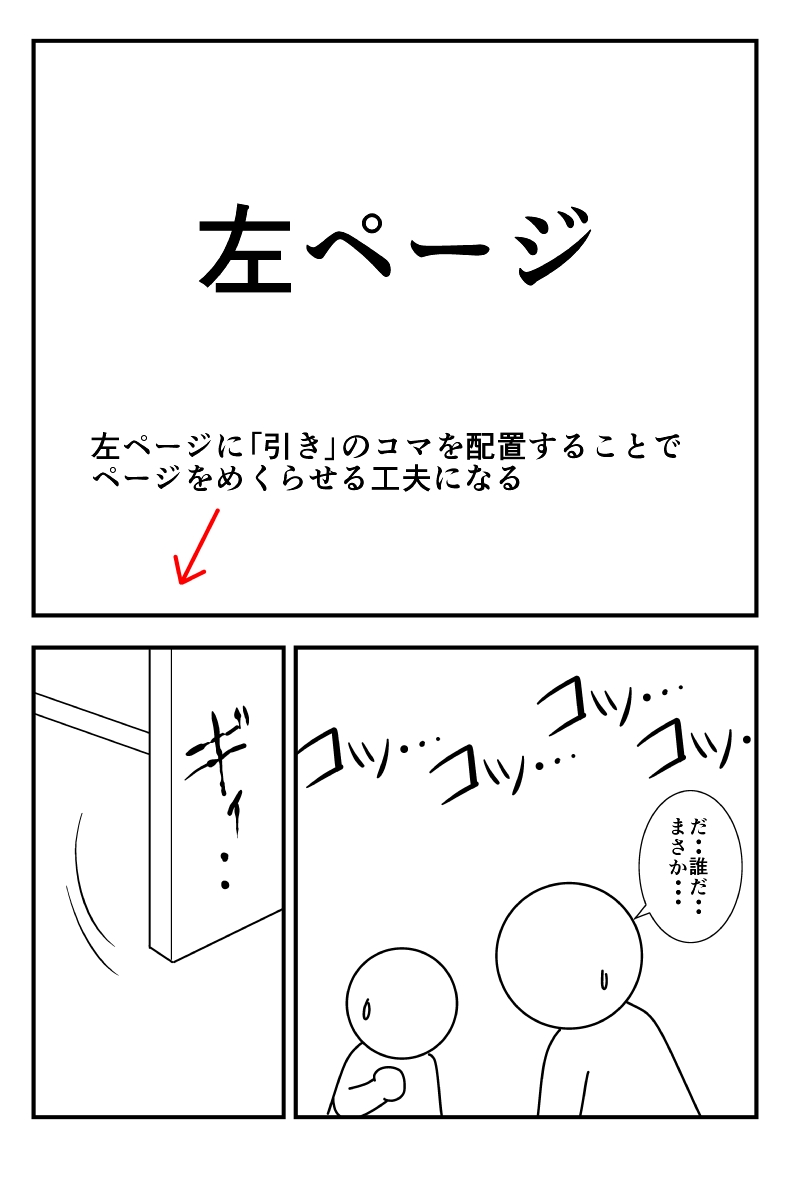

「引きページ」とは、マンガは左ページをめくりながら読み進めるものなので左ページの最後のコマに「めくりたくなるような謎」を配置することで読者の興味をそそる方法です。

これは連載漫画でもよくある手法です。

「あ・・あれは・・・一体何だ?」「アウトかセーフか、どっちだあっ!」で次号へ続く漫画、よくありますね。

読み切りでも途中でページをめくらせる方法としてよくあるやり方です。

上のやり方だと全部「同じページの中で謎の答えが分かってしまう」ので興味がそそられません。この場合、下のやり方で、読者に「どうしてもページをめくりたくなってしまう」気にさせるのです。

もちろんその謎自体に興味持たれなければアウトですが(笑)。そこはあなたのセンスの勝負です。

承転「打」結もありなのでは?

今まで「起承転結」に拘らないやり方を説明してきました。セオリーに拘り過ぎると面白さを失ってしまうからです。

ここではさらに「転」のあとにさらなる展開を与えるという意味での「打」というカテゴリーを説明したいと思います。

「打」とは「打っちゃり」のことです。

つまりストーリー上は「転」が物語の「見せ場」に当たる部分で一気に話が動く場面のことですが、そこからさらに思いがけない展開を重ねることで「読者の予想の上を行く」まさに「どんでん返し」な作品に仕上げることも可能という事です。

これは僕の知り合いの読み切り作品で有名な賞を取った漫画のストーリーです。

あるサラリーマンの男が会社で重大なミスをして莫大な借金を背負い婚約者にも見放される。窮地の彼の前に神と称する人物が現れ「人生の分岐点における選択権を与える」というのだ。「Aを選べば失敗を取り返し明るい未来が待っている。その代わりお前の寿命を10年もらう。Bを選べば今までと同じ人生だ。どちらを選ぶ?ただし選択できるのは2回までだ。」しかし彼は断った。誘惑を振り切り、死ぬ気で働いて会社で業績を上げ、なんと借金を自力で返す。更に彼女との関係も自力で取り戻し幸せな結婚をする。彼は「神頼みなんかしなくても自力でできるんだ。」と自信を取り戻す。

が、ある日病魔に襲われあと数か月の命と診断される。そこへまた神が現れ、主人公は「こ、今度も選択できるんだろ?だったらAを選ぶよ。」と要求するが神は「お前にはその権利がない」と冷たく言い放つ。

「なぜだ?たしか選択権は2回あるはず。俺はまだ一回も使ってないぞ!」と主張する彼。しかし神は「お前はすでに2回使っている。一回目は借金を返す時。2回目は婚約者との関係を取り戻した時だ。

そう、実は「自力で人生を取り戻した」とばかり思っていたが実はその時すでに彼はAを選択していたのだ。

選択した結果うまくいった人生を自力で手に入れたとカン違いしていたのだった。神は「約束通りお前の寿命をもらう。2回使ったから20年だ。お前の命はあと2か月だ。」と言い、静かにその場を離れる。

彼は残りわずかな余生を病院のベッドで過ごすのであった・・。

なんだかまったく救いのない、「世にも奇妙な話」のような展開ですが、これがまさしく「承転打結」のお話だと思います。

神からの誘惑を断り、自力で人生やり直す。普通はこれで充分な熱血ストーリーです。それをさらに「うっちゃって」驚きの展開を見せる。僕も最初読んだ時けっこうな衝撃を受けました。ここでは短めに書いてますがこの「自力で人生取り返す」くだりもけっこう感動的に描いてるんです。

「やっぱり自分で人生切り開くことが大事なんだな‥」と思わされた挙句のこのオチです。

でもまあ、はっきり言って「バッドエンド」な物語なので好き嫌いは別れると思います。審査した作家さんたちもそれを指摘していました。「話は面白いが読後感としてはどうだろう‥」とね。

この作者の彼がこういったバッドエンドストーリー路線でこの先も行くなら別ですが、感動的な話を期待していた読者からは「なんだか裏切られた気分・・」という評価をもらう可能性もあります。この「承転打結」ストーリーの作り方は、相当力がないと難しいかもしれませんね。

漫画の作り方の基本はあくまで「読者の予想は裏切ってもいいが、期待は裏切ってはいけない」です。

読者はマンガを読みながら「多分こうなるだろう」と予想をしながら読みます。と同時に「こうなってほしい」という期待も込めて読んだりします。

いじめられっ子が大逆転して勝利する話、酷いことをされた相手にリベンジする話など、その「達成感」と「留飲を下げる」スカッとした読後感を求めて読んだりするものです。

その予想の上を行くのが漫画家の仕事ですがその結果が「最後までイジメられっぱなし」や「リベンジ失敗」なんていくら予想以上のことが起こったところでそんな展開だれも望んでいません。

長編だろうが短編だろうがギャグだろうがシリアスだろうが少年漫画だろうが少女マンガだろうが

全ての漫画家が忘れてはいけない大事な心構えだと思います。

まとめ

以上、読み切り漫画を描く場合のページ数別のストーリー構成のやり方の解説でした。

もちろんこれだけに限った話ではありませんし、いつも言ってるように基本を押さえたうえで独自の方法を編み出していただければと思います。

漫画に正解なんてないんですからね。

漫画づくりに迷ったときや、そもそもどうやって作るのかよくわからない初心者の方々にとって少しでも参考になれば幸いです。

ではまた。

スポンサーリンク

コメント