今日は、いただいたコメントへのお返事として記事を書こうと思います。

読者の方から、トーンを削るときのカッターの使い方についてご質問がありました。

スポンサーリンク

ご紹介してもいいのですがご本人の許可をいただいてないので、概要だけ説明します。気になる方はコメント欄を参照してください。

要するに

① トーンをカッターで切ったり削ったりするときに、切ったところがどうしても黒く汚れてしまうので何か「汚さない」いい方法はないか。

② ぼかし削りやトーンフラッシュを描くときの、トーンに当たるカッターの場所は違うのか?カッターのどの部分を使って削ればきれいに削れるのか?

このふたつです。コメントありがとうございました。にもかかわらず少々時間がかかってしまいました。すみません。超反省。

とにもかくにも私のできる範囲でお答えしていきたいと思います。

汚さないのが一番だけど汚れてしまったときはホワイトで修正。

まず初めの「トーンを切ったところが黒くなる」という部分ですが、これはコメントの返信でも書いたように漫画の作業そのものは汚れはつきものなので、手敷き紙やマスキングテープなどで汚したくない部分をガードし、削りカスなどはこまめに羽ぼうきなどで払って原稿の周りを常に清潔に保つことを心掛けます。

それでもどうしても汚れてしまった場合などは すべての作業が終わった段階で修正液(ホワイト)を塗り、あとで綺麗にするという方法があります。

漫画の修正液はいろいろありますが代表的なのは LION事務器さんが出している

ミスノン

(初めて描いたけどけっこううまく描けた(笑))

でしょう。水性タイプや油性・水性共用タイプがあり、蓋に「ハケ」がついていて塗りやすいのが特徴。その代わり細かな部分には少々塗りにくい。ハケの部分を細くカットしたりハケについた修正液を再び筆などに塗り付けて使う作家さんもいます。

最大の特徴でありメリットは 「塗った後でもペン入れができる。」ことですね。他のホワイトではこうはいきません。ただその場合も、よく乾かした後、カッターで表面を削ったり消しゴムをかけたりして、表面の部分をツルツルにしておくこと。塗ったままでは重なって凸凹になったりして線が描けたとしてもガタついた線になったりしますので注意。

ちなみにこのミスノン、昔「もうすぐ生産中止になる」という噂が立ちました。いまだにあの噂は何だったのかわかりません。おそらくは製造会社のLIONさんの当時の業績がよくなかったか何かで、そういう噂が立ったのでしょう。一時期私の周りでもミスノンを買いだめする人がたくさんいました。 あれ なんかこの話「ツヤベタ」の記事でも書いた気が(笑)

もちろん今でも普通にミスノンは売ってます。

他には 漫画の道具でおなじみ「アイシー」さんの出している

これは私も使っていたのでお勧めです。しっかり消してくれます。 量が少ないのが不満ですが。あと粘着質ですぐ固まってしまうので適度に水を入れて調節することが必要です。

使い方は「面相筆」めんそうふで(歌舞伎役者が面相 つまり顔の細かい部分を描くのに適しているという意味でそう呼ばれる)という イタチや猫の毛などを使った細い筆などを使って塗ります。

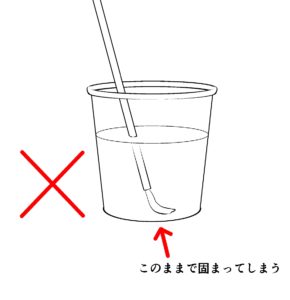

筆を水で濡らし、濃さを調節しながら塗るので小さい水入れが必要。紙コップなどに入れる人もいますがここで注意。

筆は絶対水の入った紙コップなどに入れっぱなしにしないこと。逆さならまだしも、穂先の部分を下にして置いておくと重さで穂先が曲がり使い物にならなくなります。面倒でも終わった後からすぐホワイトをふき取り、水洗いして寝かせておくか専用の筆箱に入れておきましょう。

ホワイトそのものも乾きが早くてほっとくとすぐ固まってしまいます。こちらにも適度に水を入れて使いやすさを持続させるための注意が必要です。ミスノンもそうですが、ふたを開けっぱなしにするなど論外です。面倒でも使った後にはすぐふたをきちんと閉めましょう。

それからこちらは塗った後でペン入れはできません。

あとはコピックでお馴染みの tooさんが出している

があります。こちらはまだ私は使ったことがないので性能についてはわかりませんがおそらく「コミックスーパーホワイト」などと似たようなモノではないかと思います。

ミスノンのようにブラシ状になってるのと瓶タイプがあります。

長くなってしまいましたが、マンガって実はこの「修正作業」が地味に重要です。そして技術・根気がいります。どんなに目を凝らして調べても見るたびにはみ出しや間違いが見つかってげんなりすることもあります。きれいに修正できる技術も磨いておくといいでしょう。

スポンサーリンク

トーン削りの際のカッターの使い方について。

さて次は二つ目の、「ぼかし削りやトーンフラッシュを描くときの、トーンに当たるカッターの場所は違うのか?カッターのどの部分を使って削ればきれいに削れるのか?」

についてです。

スクリーントーンを削るカッターにも、それなりに種類があります。

特に漫画用というわけではなく、全般的な美術・工芸用ナイフです。細かな作業に適していて、刃の角度が30度や45度などがあります。

ただ正直私はほとんどこっちは使ってません。細かい作業がというけど、普通の文房具用で売られてるカッターで十分対応できます。

ただ100均で売っているカッターはあまりお勧めしません。

使えなくはないですが、100均カッターは持つところの強度が弱く特に「フラッシュ」を引くときにぐっと力を込めて引こうとするとカッター全体が「しなって」しまって力が逃げてしまう場合があります。しっかり力をカッターに伝えるにはやはり持つところにもしっかりとした強度が必要なのです。

高くても数百円なので、文房具屋さんで売っているカッターを買った方がいいと思います。

もちろん「トーンカッター」が悪いと言ってるわけではありません。が、普通のカッターはなにより替え刃が楽です。トーンカッターにも替え刃はありますが文字通り取り換えなければなりません。しかし普通のカッターならパキンと刃先を折るだけで新品に早変わり。実に便利です。

プロの現場に行くと面白いですよ。トーン作業に入るとそこらじゅうで「シャッシャッ、パキン、シャッシャッ、パキン」この音が連続で鳴り響きます(笑)。

まあいろいろ使ってみて「自分に合う」ものを見つけることが大事です。これはペンでも何でも同じですね。

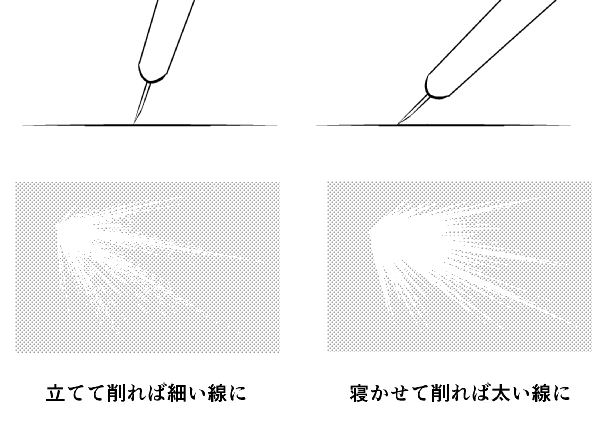

ぼかし削り

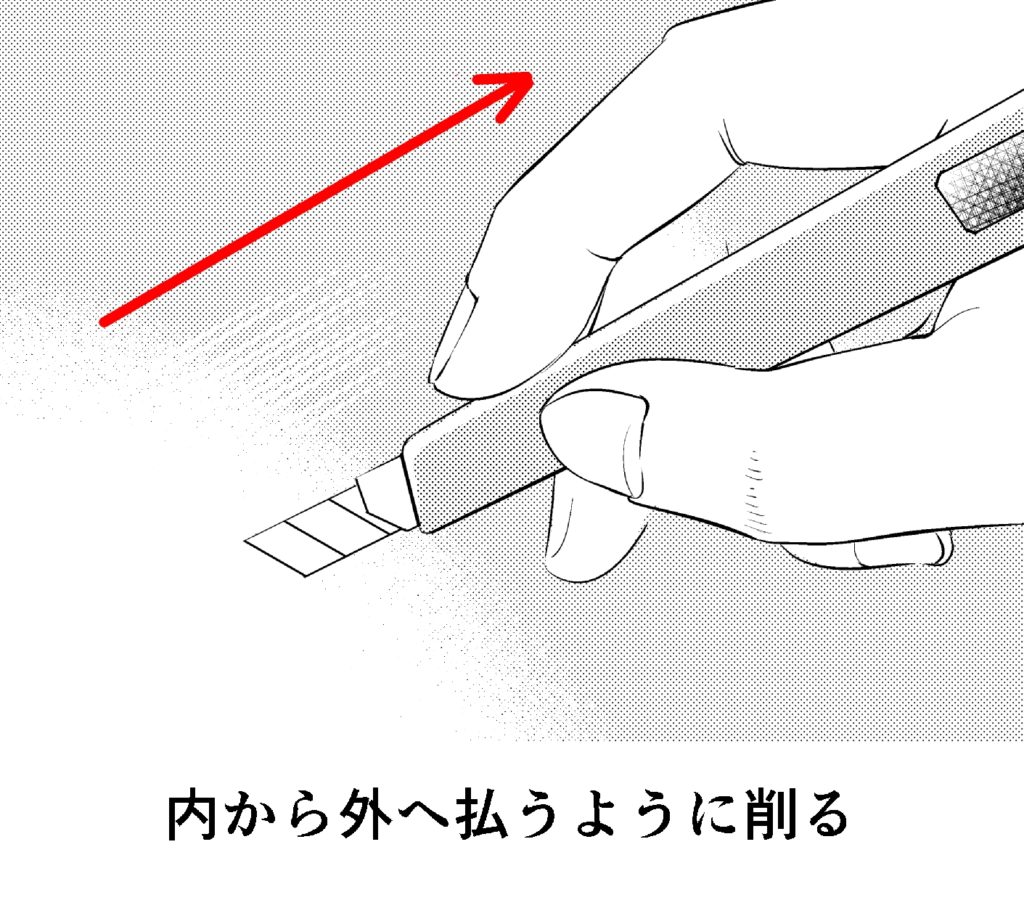

さて刃の使い方についてですが、皆さんはトーンを削るとき、カッターの刃のどの部分を使って削っていますでしょうか。もちろんどこを使おうと人の自由ですが、ぼかし削りの場合、プロの方々はだいたい「刃の裏側」(「刃の背中」つまり「切れない方」)をトーンに当てて削ります。

持ち方はペンを持つ持ち方と同じで、カッターだけを逆さに持つのです。

刃の裏側と言っても「真裏」ではなく、えーと・・説明しにくいので「下図参照」です(笑)。

こんな感じです。

最初わからない時は普通に「切れる方」を下にして内から外へ削ったりしますが、これやりにくいんですよ。もちろん「切れる方」をトーンに接地させるわけだから切れすぎてトーン自体を削ったりしてしまったり。

トーン削りと言ってもあくまで削るのは上に書いてある「ドット」だけなので、トーンそのものを削るわけではありませんからね。

特に初心者のうちは力の入れ具合が難しく、ガタガタになったりします。

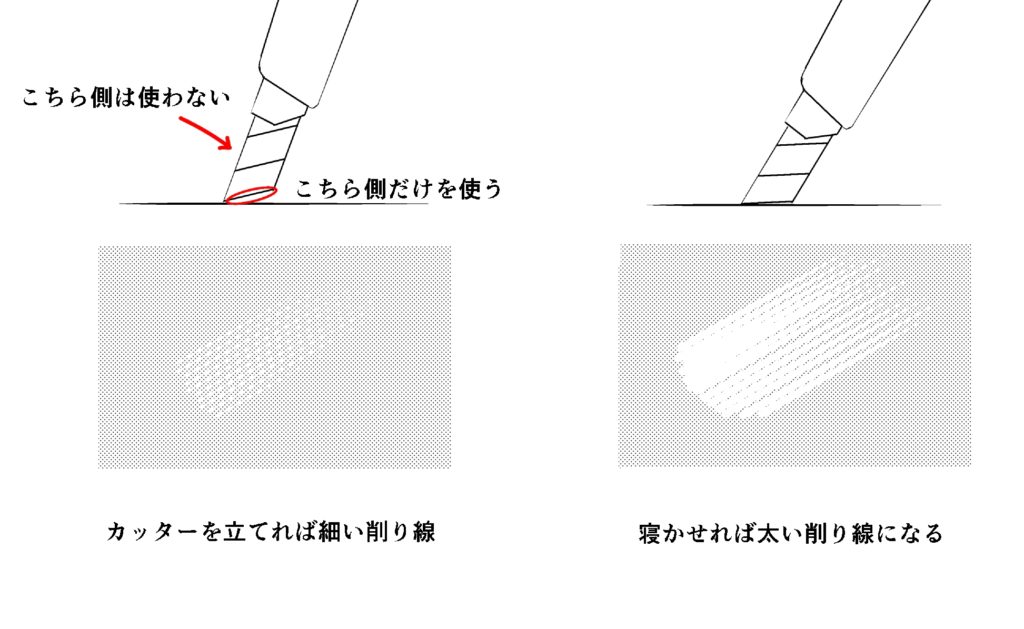

その点背中の部分を当てると、切れる方ではないので力加減を間違ってもトーンを傷つけることはありません。きれいにドット部分だけを削ってくれます。接地面も、先っちょだけを使うか全体を使うか、用途によって使い分けます。

切れる方を下にして削る場合は、逆に体の内側に向かって削る、要はペンで線を引く要領で削ります。このやり方は「雲」などを削るときに使ったりします。あと顔や服などを削るときにも。

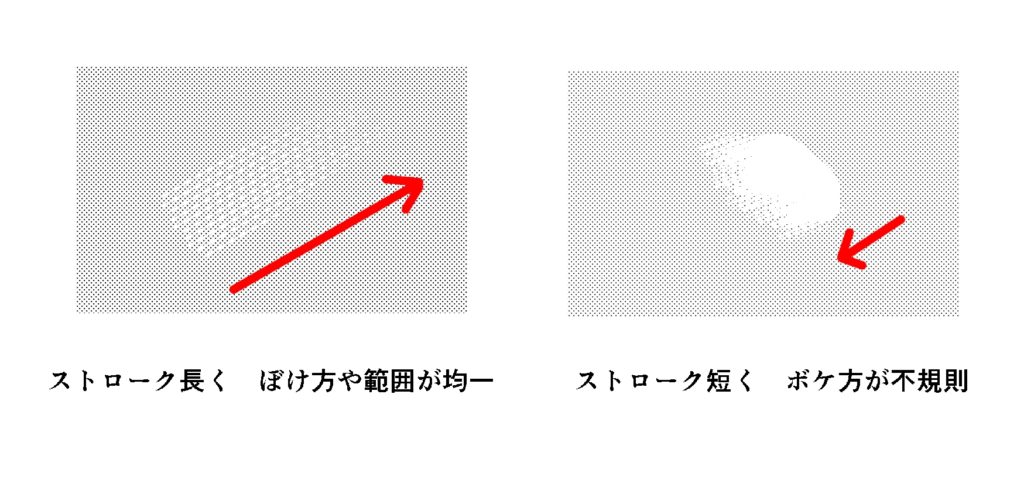

こちらはストロークの調節ができ、ボケる範囲を少なくしたい時などに便利なやり方です。

そして「綺麗にぼかす」というよりわざと「ランダムにぼかす」「不規則にぼかす」ことを意識して削ります。

普通のぼかし削りは「ぼけ方」が均一で、ドットの消え方も規則的な方が綺麗に見えますが雲など自然物を描く場合 あえて不規則な方がそれっぽく見えるのでわざとそうします。

私の動画ではありませんが、線を描く要領で雲を削ってる動画がありましたのでご紹介します。

最後はトーンフラッシュのカッターの当て方についてです。

当て方によって線の太さ、ぼかし方も調節できる

こちらも最初の「ぼかし削り」とは違い、「切れる方」を使って削ります。したがって力加減に注意が必要です。

通常の「ベタフラッシュ」と同じ、定規を使って線を引くように削るわけですが、使う定規は必ず「金定規」(かなじょうぎ)「金尺」(かなじゃく)と呼ばれる、ステンレスなどで作られた定規を使います。

「金」「と言っても本物の金じゃありません(笑)

普通のプラスチックの定規でも一回や2回なら使えなくはないですが、何十回も使ううちに定規をカッターで削ってしまうことになり、直線が引けなくなってしまいます。普通に定規としても使い物にならなくなるので、用途によってきちんと使い分ける必要があります。

こちらも「ぼかし削り」と同じように、カッターを立て気味にしてとがった部分で線を引くと細い線が、寝かせて引くと太めの線が引けます。

勢いや線のメリハリをつけるためこの二つのやり方を併用して引くとカッコいいトーンフラッシュが出来上がります。

いかがでしたか。

このように「カッターの持ち方」「使い方」によってもさまざまな表現ができます。いろいろ試してみることで自分なりの表現方法を見つけるというのもアリですね。

最初は特に「試行錯誤」の連続です。いろいろ試したり見本を見たり人に聞いたりして、独自のやり方を身に着けていきましょう。

「海斗」さん、この度はご質問ありがとうございました。

スポンサーリンク

コメント